採用活動において内定辞退は企業にとって大きな痛手となります。

選考プロセスに時間と労力を費やしてきた企業側と、慎重に就職活動を進めてきた学生側双方にとって望ましくない状況です。

採用担当者は内定辞退の理由を理解し、適切な対策を講じることが重要となります。

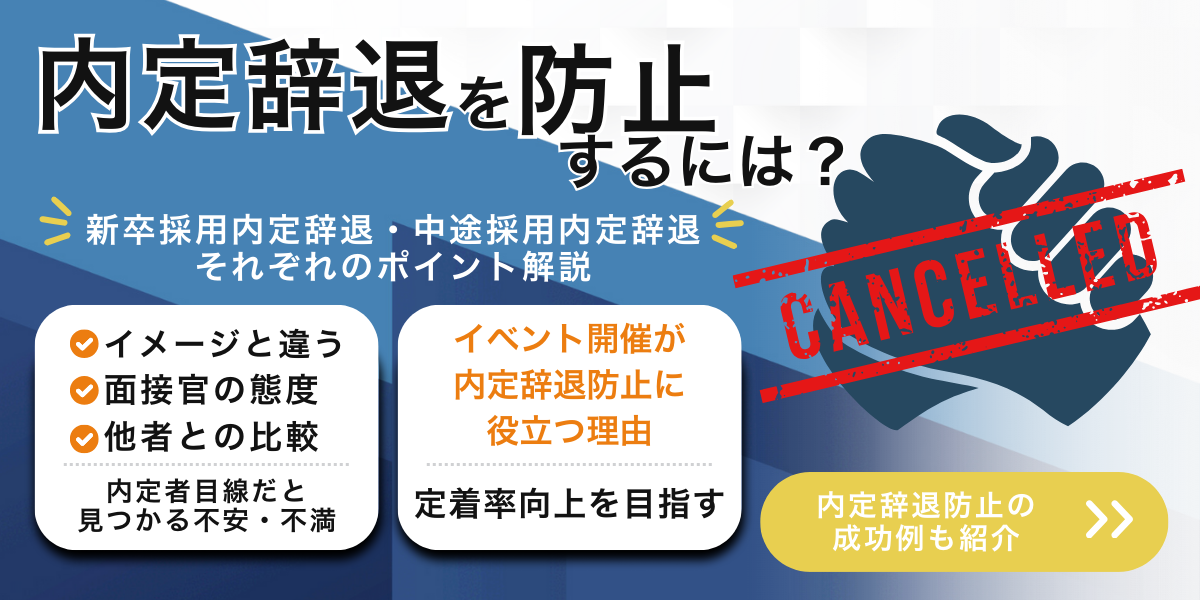

新卒内定者が辞退する5つの理由

新卒採用における内定辞退は多様な要因が関係しています。

企業側が適切な対策を講じるために、まず内定辞退が発生する背景を理解する必要があります。

内定辞退者の声や採用担当者の経験から、主な理由を以下の通りです。

希望通りの条件ではないため

給与水準や福利厚生、勤務地など、就職活動生が重視する労働条件が期待と異なることが内定辞退の大きな要因です。

特に、面接段階で具体的な条件が明示されていなかった場合や、内定後に条件が変更された場合に辞退につながりやすい傾向があります。

採用企業は労働条件について早期から明確な説明を行い、入社後のミスマッチを防ぐことが求められます。

当初のイメージが合わなかったため

企業説明会や面接時に描いた会社のイメージと、内定後の職場見学や先輩社員との交流を通じて感じた実態にギャップを感じることで辞退を決意するケースが見られます。

採用企業の魅力を伝えることは重要ですが、働く環境や業務内容について現実的な情報を提供し、入社後の期待値を適切にマネジメントすることが必要です。

時間が経つにつれて考えが変わったため

内定を承諾した後も就職活動を継続し、より魅力的な条件の企業から内定を得たことで辞退を申し出るケースがあります。

また、進路について再考した結果、大学院進学や起業など別のキャリアパスを選択することもあります。

内定者と定期的なコミュニケーションを図り、モチベーションの維持や不安の解消に努めることが重要です。

面接時の対応に不信感を抱いたため

面接官の態度や発言、質問内容に違和感を覚え、組織文化への不安を抱くことで内定辞退につながるケースがあります。

また、選考過程での連絡の遅れやフィードバックの不足など、コミュニケーション面での不備が不信感を生む原因となることも。

採用担当者は公平で誠実な選考プロセスを確立し、応募者との信頼関係構築に注力する必要があります。

内定から入社まで時間がかかっているため

早期選考による内定から実際の入社まで半年以上の期間が空くことで、モチベーションの低下や他社への関心が高まり、辞退につながるケースが増加しています。

採用企業は内定者フォローの充実化や、インターンシップなど実務経験の機会提供を通じて、入社意欲の維持・向上を図ることが求められます。

中途採用内定者が辞退する4つの理由

中途採用市場において、内定辞退は企業の採用戦略に大きな課題をもたらしています。

、人材獲得競争が激化する中、内定辞退の発生は採用計画の遅延や人材確保の機会損失につながります。

企業は内定辞退の原因を分析し、効果的な対策を講じることが重要です。

勤務地や給与など条件が合ってないため

転職活動において、労働条件は最も重要な判断材料です。

年収や賞与、通勤時間、福利厚生など、現職との比較で条件面の違いが明確になった時点で辞退を決断するケースが多く見られます。

特に、扶養家族がいる場合や住宅ローンを抱える場合は、給与水準や勤務地が重要な判断要素です。

採用企業は求職者の生活状況や希望条件を早期に把握し、柔軟な条件設定を検討する必要があります。

面接官の印象が悪かったため

面接は企業文化や職場環境を直接感じ取れる重要な機会です。

面接官の態度や言動、質問内容から、組織の体質や人間関係に不安を感じ、入社を躊躇するケースがあります。

面接官の選定や研修を通じて、適切な面接体制を構築することが必要です。

他社と比べて決めたため

転職活動では複数の企業を並行して検討するのが一般的です。

より魅力的な条件や将来性のある企業からの内定を得た場合、既に内定を受けていた企業への辞退につながることがあります。

企業規模、知名度、成長性、事業内容など、様々な要素を比較検討した結果、辞退を決断するケースが見られます。

採用企業は自社の強みや特徴を明確に打ち出し、競合他社との差別化を図ることが重要です。

企業で働いているイメージが湧かないため

採用選考の過程で得られる情報だけでは、実際の業務内容や職場環境を具体的にイメージすることが難しい状況があります。

入社後の役割や期待、キャリアパスが不明確な場合、不安を抱えたまま辞退を選択することがあります。

職場見学や配属予定部署の社員との交流機会を設けるなど、入社後のイメージを具体化するための取り組みが必要です。

内定辞退防ぐために企業がするべき5つのこと

採用活動における内定辞退を防止するため、企業は戦略的なアプローチが必要です。

採用担当者は求職者との信頼関係を構築し、入社意欲を高めるための施策を実施することが重要となります。

人材の確保と定着率向上に向けて、計画的な取り組みが求められます。

求職者へのレスポンスを早める

選考過程での迅速なフィードバックは、求職者の企業に対する印象を大きく左右します。

面接結果や次のステップについて、可能な限り早急な連絡を心がけることで、企業の誠意ある対応を示すことが可能です。

採用担当者は連絡手段や返信期限を明確にし、質問や要望に対して迅速かつ丁寧な対応を行うことで、採用成功率を高めることができます。

入社までの具体的なイメージを持ってもらえる説明をする

職務内容や勤務環境について、詳細な情報提供を行うことが重要です。

入社後の配属部署での業務内容、研修計画、評価制度など、求職者が重視する情報を具体的に説明することで、入社後のミスマッチを防ぐことができます。

職場見学や部署メンバーとの交流機会を設けることで、実際の就業環境を体感してもらうことも効果的な取り組みとなります。

求職者の不安を速やかに解消する

内定者が抱える疑問や不安について、個別面談やメンター制度を通じて丁寧なフォローを行います。

労働条件や職場環境、キャリアパスなど、様々な観点からの質問に対して明確な回答を提供することで、入社に向けた不安を解消することが可能です。

採用担当者は定期的なコミュニケーションを通じて、内定者の状況把握と適切なサポートを行うことが求められます。

採用した理由を伝え、歓迎する姿勢を示す

選考を通じて評価した点や期待する役割について、具体的なフィードバックを行うことで、内定者の自信と意欲を高めることができます。

採用部門だけでなく、配属予定部署の管理職からも歓迎メッセージを送るなど、組織全体で歓迎する姿勢を示すことが重要です。

イベントを開催して定期的に接触する

内定者同士の交流会や部署別の懇親会など、定期的なイベントを開催することで、企業理解を深める機会を提供します。

オンラインツールも活用しながら、効果的な内定者フォローを実施することが重要です。

社内の雰囲気や文化を体感できる場を設けることで、入社後の不安解消と期待感の醸成につながります。

採用担当者はイベントの企画・運営を通じて、内定者との関係性強化を図ることができます。

内定辞退を防止するためのイベント

内定辞退を防ぐためには、内定者と企業の関係性を深める取り組みが不可欠です。

採用担当者は計画的なイベントを通じて、内定者の帰属意識を高め、入社意欲の向上を図ることができます。

適切なイベント設計と運営により、内定者の不安解消と期待感の醸成につながります。

従業員との懇親会の実施

配属予定部署のメンバーとの交流機会を設けることで、職場の雰囲気や人間関係を直接感じ取られます。

少人数でのランチ会や部署別の懇親会など、カジュアルな形式での交流を通じて、実際の就業環境への理解を深めることが可能です。

採用担当者は参加メンバーの選定や実施形式を工夫し、有意義な交流機会を創出することが求められます。

社内見学会の実施

オフィス環境や業務設備、福利厚生施設など、実際の職場環境を体感できる機会を提供することが重要です。

各部署の業務内容や働き方について具体的な説明を行い、入社後の業務イメージを明確化することができます。

最新のテクノロジーや設備投資の状況を紹介することで、企業の成長性や将来展望への期待感を醸成することも可能です。

社内見学会は内定者の関心事に応じたプログラムを設計し、質疑応答の時間を十分に確保することが効果的です。

経営トップとの交流会・セミナー

経営者や役員との対話を通じて、企業のビジョンや価値観への理解を深めることができます。

経営戦略や事業展望について直接説明を受けることで、自身のキャリア形成との関連性を具体的にイメージすることが可能です。

経営トップからの期待メッセージは、内定者のモチベーション向上に大きな影響を与えます。

採用担当者は経営層との連携を図り、内定者の期待に応える交流プログラムを企画することが重要です。

体験入社・内定者アルバイト

実際の業務を体験することで、入社後の役割や業務内容をより具体的に理解することができます。

短期間のインターンシップや業務補助など、実務経験を通じて職場への適応力を高めることが可能です。

社員との協働作業を通じて、組織文化や仕事の進め方を学ぶ機会となります。

採用担当者は法令遵守の観点から適切な就業条件を設定し、有意義な職場体験プログラムを提供することが求められます。

同期との懇親会

内定者同士の交流を通じて、入社への期待感や不安を共有することができます。

グループワークやレクリエーションなど、参加型のプログラムを通じて関係性を構築することが可能です。

同期のネットワークは入社後の相互支援にもつながり、定着率向上に寄与します。

内定辞退防止の成功事例

採用市場における優秀な人材確保のため、多くの企業が内定辞退対策に取り組んでいます。

特に成長企業では独自の施策を展開し、高い内定承諾率を実現しています。

各社の成功事例から、効果的な取り組みのポイントを学ぶことが可能です。

株式会社マネーフォワード

フィンテック業界をリードする同社は、内定者と経営層の直接対話を重視しています。

月1回のオンライン座談会では、事業戦略や組織文化について率直な意見交換を行い、内定者の不安解消と期待感醸成に成功しています。

また、配属予定部署の社員がメンターとして個別サポートを提供し、入社後の業務イメージを具体化する取り組みも実施中です。

株式会社yutori

働き方改革支援を手がける同社は、内定者向けのプロジェクト参画制度を導入しています。

実際の社内プロジェクトに内定者が参加することで、業務理解と組織への帰属意識を高めることに成功しています。

また、社員の生の声を定期的に配信するニュースレターを発行し、企業文化や職場環境への理解促進を継続中です。

Sansan株式会社

名刺管理サービス大手の同社は、内定者専用のコミュニケーションプラットフォームを構築しています。

社内情報の共有や質問対応、同期との交流など、多様なコミュニケーションを促進する場として活用されています。

また、内定者の関心事に応じた選択制のオンラインセミナーを定期開催し、能動的な学習機会も提供中です。

内定辞退が起きた後の対処方法

内定辞退が発生した場合、採用担当者は速やかな対応が求められます。

採用計画の遅延を最小限に抑えるため、適切な代替策を講じることが重要です。

状況に応じて外部リソースを活用し、効率的な人材確保を進めることができます。

人材紹介サービスを活用する

即戦力となる人材を短期間で確保するため、人材紹介サービスの活用が効果的です。

業界や職種に特化した専門エージェントを選定し、求める人材要件に合致した候補者を紹介してもらうことができます。

送客サービスの活用する

採用管理システムと連携した送客サービスを利用することで、内定辞退者の代替候補を効率的に獲得することができます。

求職者データベースから条件に合致する人材を抽出し、直接アプローチすることが可能です。

採用担当者はサービス提供企業のサポートを受けながら、採用活動の迅速な立て直しを図ることができます。

内定辞退を防ぐおすすめツール

採用活動の効率化と内定辞退防止を実現するため、様々なツールやサービスが提供されています。

各企業の採用規模や予算に応じて、適切なツールを選択することで、内定者フォローの質を向上させることができます。

導入目的と運用体制を明確にし、効果的な活用を図ることが重要です。

kintone – サイボウズ株式会社

業務改善プラットフォームとして知られるkintoneは、内定者管理にも活用できる柔軟なカスタマイズ性を備えています。

内定者の情報管理から面談記録、イベント参加状況まで一元管理が可能です。

また、内定者とのコミュニケーションログを記録し、組織全体で情報共有することができます。

スマートフォン対応により、外出先からもアクセスしやすく、迅速な対応が可能となります。

エアリーフレッシャーズクラウド

新卒採用に特化したクラウドサービスとして、内定者フォローから入社後の育成までトータルサポートを提供します。

動画コンテンツやeラーニング機能を活用し、入社前教育を効率的に実施することができます。

内定者同士のコミュニケーション機能や、企業からの情報発信機能も充実しており、定着率の向上に効果的です。

NetLearning (ネットラーニング)

オンライン学習プラットフォームとして、充実した研修コンテンツを提供します。

ビジネスマナーやPCスキルなど、社会人基礎力の向上を支援する豊富なカリキュラムを用意しています。

学習進捗の可視化機能により、内定者の取り組み状況を把握し、適切なフォローアップを行うことが可能です。

SmartBrain(スマートブレイン)

AIを活用した採用管理システムとして、内定者の行動分析や離脱リスクの予測機能を提供します。

コミュニケーションデータの分析により、内定辞退の予兆を早期に発見することが可能です。

チャットボット機能による24時間対応や、自動リマインド配信など、運用負荷を軽減する機能も充実しています。

内定者パック

内定者向けポータルサイトの構築から、コミュニケーションツール、学習管理システムまでをパッケージ化したサービスです。

企業規模や採用人数に応じて必要な機能を選択できる柔軟な料金体系が特徴です。

社内報や研修資料の配信、アンケート機能など、内定者フォローに必要な機能を網羅的に提供します。

内定辞退防止に関するよくある質問

採用活動において内定辞退は避けられない課題となっています。

企業側と求職者側双方が抱える疑問や不安について、実態に基づいた回答を提供することで、適切な対応が可能となります。

内定承諾後辞退は何割?

企業規模や業界によって異なりますが、新卒採用では平均して10~15%程度の内定辞退が発生しています。

中途採用においては、20~25%程度と若干高めの傾向です。

特に、採用市場が活況な時期には辞退率が上昇する傾向にあります。

内定辞退はいつまでキープしていていいのか?

労働契約の観点から、内定承諾は法的な拘束力を持ちます。

ただし、内定辞退について法律上の期限は定められていません。

一般的な商習慣として、遅くとも入社2週間前までには意思表示を行うことが望ましいとされています。

内定をキープするにはどうしたらいいですか?

企業とのコミュニケーションを積極的に維持することが重要です。

内定者フォローイベントへの参加や、定期的な面談を通じて、不安や疑問点を解消することが効果的です。

また、入社後のキャリアプランを明確にすることで、モチベーションを維持することができます。

内定承諾後に就活を続けるとバレますか?

就職情報サイトや人材紹介会社のネットワークを通じて、企業間で情報共有されるケースがあります。

特に同業界内では、採用担当者同士の情報交換により、就職活動継続の事実が判明する可能性があります。

内々定を辞退したら怒られますか?

内々定段階での辞退は、正式な内定承諾前の判断となるため、企業側も一定の理解を示すケースが多いです。

内定辞退を引き止める方法は?

辞退理由を丁寧にヒアリングし、可能な範囲で条件面での調整を検討することが効果的です。

また、キャリア形成支援や職場環境の改善など、長期的な視点での対応策を提示すれば、辞退を防ぐことができる場合があります。

内定辞退は電話ですべきか?

基本的に電話での連絡が望ましいです。

メールやLINEなどの文書での連絡は、誠意が伝わりにくく、企業側の印象を損ねる可能性があります。

電話で基本的な説明を行った後、必要に応じて文書でも連絡することが推奨されます。

まとめ

採用活動において内定辞退は避けられない課題であり、企業は適切な対策を講じる必要があります。

企業は内定辞退を防ぐため、早期からの適切なコミュニケーション、職場環境や業務内容の明確な説明、定期的なイベント開催による関係性強化などの取り組みが効果的です。

また、内定者管理ツールやコミュニケーションプラットフォームなどを活用することで、内定者フォローの質を向上させることができます。

採用担当者は常に市場動向を把握し、効果的な対策を講じることで、優秀な人材の確保と定着を実現することができます。

とは?メリット・デメリットや導入ポイントを徹底解説-300x157.png)

コメント